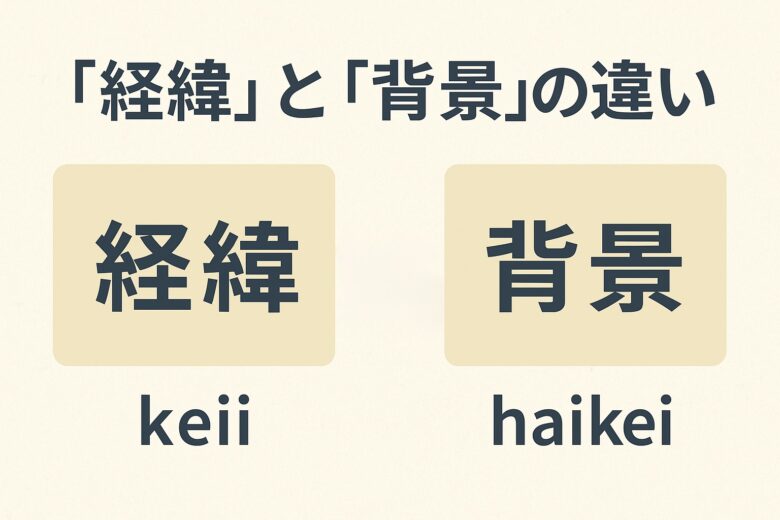

ビジネス文書、とくに報告書・議事録・トラブル報告・稟議などでは「経緯」と「背景」がほぼ必ず登場します。

しかし、この2語を同じ意味で使ってしまうと、以下のような実務的な弊害が生じます。

- 時系列があいまいになる

- 原因が誤って伝わる

- 読み手が状況を正しく判断できない

- 上司から「書き直して」と戻されやすい

実際、社内レビューで最も多い指摘のひとつが、

「これは背景ではなく経緯では?」

「経緯の中に背景が混じっている」

というものです。

だからこそ、この2語は正確に使い分ける価値があります。

結論:一言でいうと

背景=“なぜ起こったのか”の前提条件

経緯=“どのように進んだのか”の時系列

まずはこれを押さえれば混乱の9割は防げます。

背景とは|“状況を成立させる前提条件”

背景の意味

背景とは、物事が起こる前に存在していた環境・状況・原因を示す言葉です。

時間軸が「出来事より前」に固定されているのが特徴です。

背景が示すもの

- 社内制度

- 市場動向

- 顧客の状況

- 組織の課題

- ルール・慣習

- 長期的な原因

- 問題の根本

背景には時系列の動きはありません。

“静的な理由”として整理すると理解しやすいです。

背景の例文

- 背景:近年、顧客から短納期対応の要望が増加しており、部署全体の作業負荷が上昇していた。

- 背景:旧システムは保守期限が切れており、更新が必要な状況にあった。

- 背景:A取引先は過去より価格改定に慎重で、交渉に時間を要する傾向があった。

経緯とは|“そこへ至るまでの道筋・流れ”

経緯の意味

経緯とは、事象が発生するまでにどのような過程・流れがあったかを表す言葉です。

行動・判断・出来事の順番を羅列するイメージです。

経緯が示すもの

- 事実の流れ

- 時系列の出来事

- 誰が何をしたか

- 判断・変更のプロセス

- 後から検証できる記録

経緯の例文

- 経緯:4月1日:新システムの試験運用を開始 → 4月5日:ログ欠損を確認 → 4月7日:ベンダーへ調査依頼 → 4月12日:原因判明

- 経緯:2月15日:顧客から納期短縮依頼 → 2月17日:生産現場へ調整依頼 → 2月20日:対応不可と回答

背景と経緯を混同した誤用例

誤用例:背景なのに経緯が入っている

誤:

背景:4月5日にシステム障害が発生し、4月7日に調査を依頼した。

→ 日付が入っているため、これは背景ではなく経緯。

正:

背景:旧サーバーの保守期限が切れており、負荷が高まりやすい状況だった。

経緯:4月5日に障害発生 → 4月7日に調査依頼。

誤用例:経緯の中に背景が混在

誤:

経緯:以前から負荷が高く、サーバーが老朽化していた。

→ 時系列ではなく背景の説明。

正:

背景:以前から負荷が高く、サーバーは老朽化していた。

経緯:障害発生 → 調査 → 設定不備が原因と判明。

実務で使える書き分けテンプレ

背景テンプレ

- 〜という状況が以前より存在していた。

- 〜という体制で運用されていた。

- 〜が恒常的な課題となっていた。

- 〜という方針がとられていた。

- 〜という市場状況にあった。

経緯テンプレ

- ○月○日:〜を確認

- ○月○日:〜を依頼

- ○月○日:〜と判明

- 〜の後、〜を実施した

- 〜を受け、〜へ連絡した

背景と経緯を正しく分けた例

背景:

顧客A社は短納期に対する要求が強まっており、これまでも納期調整に時間を要していた。

経緯:

1月15日:A社より納期短縮依頼を受領

1月17日:生産部へ調整を依頼

1月20日:人員不足のため対応不可と回答

1月22日:A社へ説明し了承を得た

比較表|「背景」と「経緯」の違い

| 項目 | 背景 | 経緯 |

|---|---|---|

| 本質 | 前提・原因 | 過程・流れ |

| 時間軸 | 静的(事前) | 動的(時系列) |

| 表現 | 状況説明 | 日付・行動 |

| 文章構造 | 段落でまとめる | 箇条書きが多い |

| 誤用リスク | 経緯化しやすい | 背景が混入しやすい |

| 使う場面 | 稟議・顧客説明 | 議事録・トラブル報告 |

まとめ|報告書の読みやすさが一気に上がるコツ

「背景」と「経緯」を正しく分けるだけで、文章は驚くほど読みやすくなります。

- 背景=理由・前提(静的)

- 経緯=流れ・過程(動的)

この区別を徹底すると、上司やクライアントから「状況がわかりやすい」「読みやすい」と評価されやすくなります。

コメント